資格確認書等

被保険者証は令和6年12月2日以降発行されなくなりました。

被保険者証は、令和6年12月2日以降、交付(紛失による再交付を含む)できなくなりました。なお、お手元に令和6年12月1日までに交付された被保険者証がある場合は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

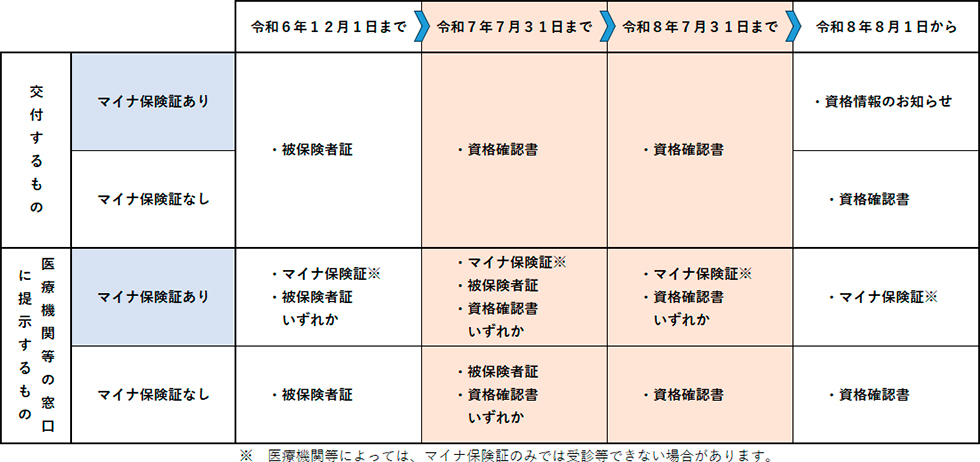

令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します

マイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けた対応として、デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。※下図参照ください。

令和8年8月1日以降は、原則、マイナ保険証の保有状況に応じて、資格情報のお知らせ又は資格確認書を交付します。

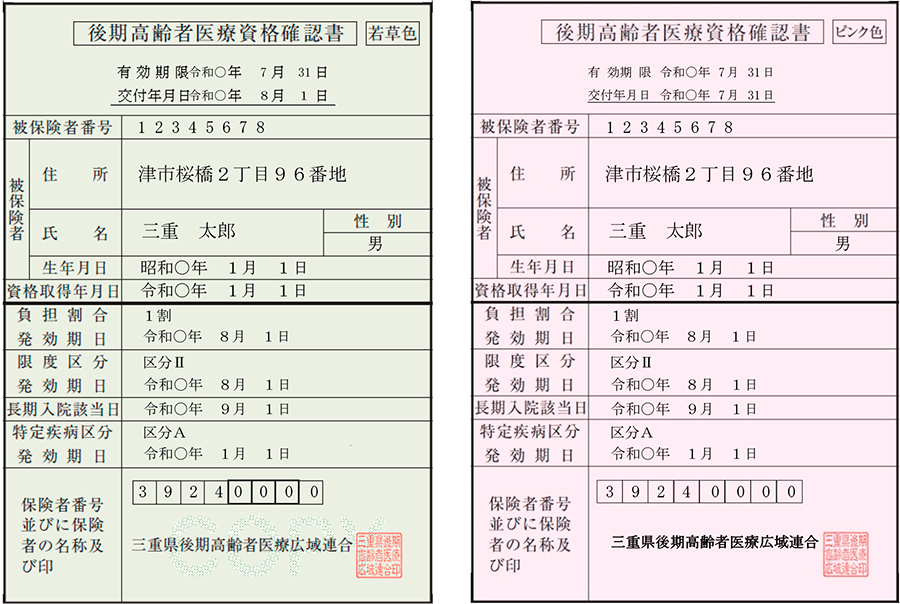

資格確認書について※令和8年7月31日までは、資格確認書の暫定運用により被保険者全員に交付します。

後期高齢者医療制度にご加入済みのかたには、毎年8月1日から翌年7月31日まで、1年間有効な資格確認書を、毎年7月に特定記録郵便にてお届けします。

資格確認書を医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。

●有効期限満了前において、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。

●マイナ保険証を保有している方でも、以下の方には申請により資格確認書を交付します。

・マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難な方

【参考】資格確認書(隔年で用紙色変更)

資格確認書の再交付について

資格確認書をなくしたり、汚したりしたときは、速やかに再交付を受けてください。

※再交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

※再交付の申請先は、お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口です。

資格情報のお知らせについて※令和8年7月31日までは、資格確認書の暫定運用により交付されません。

自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。

有効期限満了前において、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」が送付されます。なお、資格確認書が交付されている方へは送付されません。

資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合においては、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて医療機関等へ提示してください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

紙の被保険者証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が廃止となります。12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

資格確認書の交付対象となる方には、申請に基づき、各認定証の代わりに負担区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証の方は、各認定証の申請手続きは不要で、限度額を超える支払いが免除されます。

特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証は廃止となりませんので、今後もご利用いただけます。

資格確認書の交付対象となる方には、申請に基づき、受療証の代わりに特定疾病区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じようにその疾病について同じ月に支払う自己負担限度額を超える支払いが免除されます。