医療給付等

※最新の後期高齢者医療制度については厚生労働省のホームページをご確認ください。

病気やけがで医療機関等にかかったとき【療養の給付】

- 診察

- 治療

- 薬や注射などの処置

- 入院及び看護

- 在宅療養及び看護(医師による訪問診療など)

マイナ保険証、資格確認書が使えないとき

- 病気とみなされないもの

健康診断、予防接種、美容整形など - 他の保険が使えるとき

仕事上のけがや病気(労災保険が適用されます) - 給付が制限される場合

けんかや泥酔などによるけがや病気 - 交通事故等のとき

原則マイナ保険証、資格確認書が使えませんが、届け出をすることにより使うことができます。

詳細はこちら

訪問看護サービスを受けたとき【訪問看護療養費の支給】

居宅で医療を受ける必要があると医師が認めたかたが、訪問看護ステーションなどを利用したときは、自己負担分を除いた額を後期高齢者医療が負担します。

全額自己負担したとき【療養費の支給】

医療費を全額支払ったときは、申請により、支払った費用の9割分又は8割分(現役並み所得者は7割分)が払い戻されます。

- 急病などやむを得ない理由でマイナ保険証、資格確認書を持たずに診療を受けたとき

- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき

- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的での渡航を除く)

- 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき

支給には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

令和6年5月31日(金)付で厚生労働省より、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」の通知(保発0531第1号)が発出されました。

令和6年6月1日施術分より、療養費に関わる料金が改定されます。

令和6年10月1日施術分より、往療料に関わる料金が改定されます。

※10月施術分より新様式で療養費支給申請書の作成が必要となります。

詳細については、以下をご確認くださいますよう、お願いいたします。

はり・きゅう、あんま・マッサージの正しいかかり方(PDF形式)

厚生労働省通知抜粋

最新の情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

移送費の支給

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、保険診療として適切であり緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。

例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などが該当します。

移送費として認められない例

- 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合。

- 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に戻るために移送する場合。

- 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転送する場合。

※支給を受けるには事前に広域連合の承認が必要です。必ず支給可否の確認をしてください。

支給申請の手続き

- 申請場所

- お住まいの地域の市役所・町役場の後期高齢者医療担当部署

- 申請する際の必要書類等

- ・移送費支給申請書

・移送を必要とする医師の意見書

・後期高齢者医療資格確認書等

・領収書

・被保険者本人名義の預金通帳

保険外の療養を受けたとき【保険外併用療養費】

保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)の費用については、保険が適用されます。

入院したときの食事代【入院時食事療養費の支給】

入院したときの食事代は1食分として定められた費用のうち、下表の額(標準負担額)を自己負担いただき、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。

入院時食事代の標準負担額

所得区分が低所得Ⅱ・Ⅰのかたは、「マイナ保険証」または所得区分が併記された「資格確認書」を医療機関の窓口で提示したときの金額です。

提示しない場合は、所得区分が一般のかたと同額です。

| 一食当たり | |

| 現役並み所得者、一般Ⅱ・Ⅰ | 510円 ※1 |

| 低所得者II 過去12か月の入院日数が90日以内 | 240円 |

| 低所得者II 過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当) | 190円 |

| 低所得者I | 110円 |

※1 指定難病患者のかたは、300円の場合もあります。

療養病床に入院したときの食事代・居住費【入院時生活療養費の支給】

療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と、1日当たりの居住費のうち下表の額(標準負担額)を自己負担いただき、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。

※病状の程度、治療の内容により負担額が異なります。

食費・居住費の標準負担額:医療区分Ⅰ(医療区分Ⅱ・Ⅲ以外のかた)

| 一食当たりの食費 | 一日当たりの居住費 | |

| 現役並み所得者、一般Ⅱ・Ⅰ | 510円 ※1 | 370円 |

| 低所得者Ⅱ | 240円 | 370円 |

| 低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 |

| 低所得者Ⅰのうち老齢福祉年金受給者または境界層該当者 | 110円 | 0円 |

※1 保険医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。医療機関にご確認ください。

◆低所得Ⅱ・Ⅰのかたは、入院の際に「マイナ保険証」、所得区分が併記された「資格確認書」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、負担額が減額されます。提示しない場合は、所得区分が一般のかたと同額です。

食費・居住費の標準負担額:医療区分Ⅱ・Ⅲ(入院医療の必要性が高いかた)

| 一食当たりの食費 | 一日当たりの居住費 ※3 | |

| 現役並み所得者、一般Ⅱ・Ⅰ | 510円 ※2 | 370円 |

| 低所得者Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 | 240円 | 370円 |

| 低所得者Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当) | 190円 | 370円 |

| 低所得者Ⅰ | 110円 | 370円 |

| 低所得者Ⅰのうち老齢福祉年金受給者または境界層該当者 | 110円 | 0円 |

※2 指定難病患者のかたは、300円の場合もあります。

※3 指定難病患者のかたは、0円です。

◆低所得Ⅱ・Ⅰのかたは、入院の際に「マイナ保険証」、所得区分が併記された「資格確認書」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、負担額が減額されます。提示しない場合は、所得区分が一般のかたと同額です。

◆標準負担額は、法律の改正により変更になることがあります。

限度額適用・標準負担減額認定について

低所得II・Iに該当するかたは、マイナ保険証または限度区分(区分Ⅰ、区分Ⅱ)の記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、下記の費用が減額されます。

◎認定証の交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前に お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

低所得IIに該当するかたの入院時食事療養費(長期該当)について

低所得Ⅱに該当するかたは、入院日数が過去12か月で90日を超えると、さらに減額することができるため、このような場合は長期該当の申請を行ってください。

◎マイナ保険証及び長期入院該当日が併記された「資格確認書」の交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前に お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

限度額適用認定について

現役並み所得者Ⅱ・Ⅰに該当するかたは、医療機関等の窓口へ「マイナ保険証」、所得区分が併記された「資格確認書」を提示することにより、自己負担額が現役並み所得者Ⅱ・Ⅰまでのお支払いとなります。

◎所得区分が併記された「資格確認書」の交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前に お住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

医療費の自己負担が高額になったとき

高額療養費の支給

高齢者の負担が重くならないように、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1か月の医療費が高額になった場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

◎申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

- 高額療養費の支給に該当されるかたには、診療月の3~4か月後に広域連合からお知らせの文書をお送りします。同封の高額療養費支給申請書に必要事項をご記入のうえ、市役所・町役場にて手続きをお願いします。

- 一度、口座を登録いただきますと、次回から高額療養費に該当があった場合は、自動的に振込をいたします。

- 入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外のものは高額療養費の対象外です。

- 現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰに該当するかたは、「マイナ保険証」、所得区分が併記された「資格確認書」を提示することにより、次の自己負担限度額までの支払いとなります。

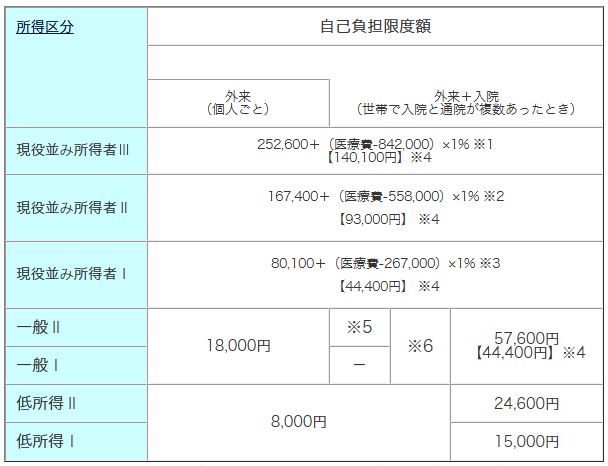

1か月の自己負担限度額

※1 「+1%」は医療費総額が842,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。

※2 「+1%」は医療費総額が558,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。

※3 「+1%」は医療費総額が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。

※4 【 】内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。

※5 令和4年10月1日から、窓口負担割合が2割の方の1か月あたりの外来医療の窓口負担を、1割負担の額から3千円までの増加に抑える(入院の医療費は対象外)配慮措置が適用されておりましたが、本措置は令和7年9月30日(火)で終了となります。

※6 1年間(8月~翌7月)の外来(個人)の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限があります。

※所得区分は、被保険者個人の所得によってではなく、同一世帯の全員(現役並み所得者は同一世帯の被保険者)の所得で判定します。

※自己負担限度額は法律の改正等により変更となることがあります。

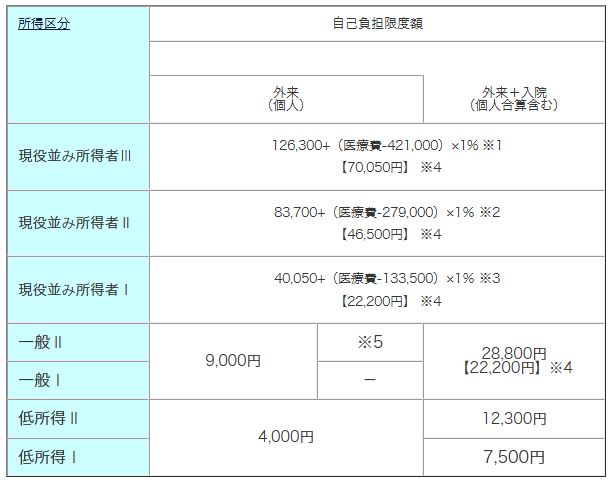

75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎えたことにより、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額が75歳の誕生月に限りそれぞれ半額になります。

また、上記のかたで特定疾病をお持ちの被保険者につきましても、自己負担限度額が1万円から5千円になります。

1日生まれのかたなど75歳誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみの場合は、対象外となります。世帯単位の負担限度額は上の表と同じです。

※1 「+1%」は医療費総額が421,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。

※2 「+1%」は医療費総額が279,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。

※3 「+1%」は医療費総額が133,500円を超えた場合、超過額の1%を負担。

※4 【 】内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。

※5 令和4年10月1日から、窓口負担割合が2割の方の1か月あたりの外来医療の窓口負担を、1割負担の額から3千円までの増加に抑える(入院の医療費は対象外)配慮措置が適用されておりましたが、本措置は令和7年9月30日(火)で終了となります。

計算例

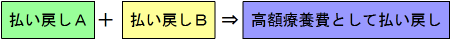

世帯合算

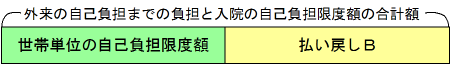

同じ月に外来と入院の支払いが複数ある場合は、合算して世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

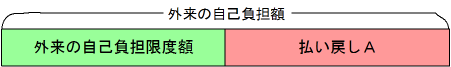

①外来の場合、自己負担限度額を超えた分が先に払い戻されます。

②入院の場合、自己負担限度額までの支払いとなります。

③次に、外来と入院を合算し、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

④従って、払い戻しAとBの合計額が高額療養費として払い戻されます。

・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、医療費の窓口負担割合が2割になった方に対する、負担を抑える配慮措置があります。

特定の病気で長期の治療を受ける場合

厚生労働大臣が定める疾病(血友病の一部、人工腎臓を実施している慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することにより、毎月の自己負担額は医療機関ごと(入院・外来別)に1万円までとなります。

◎「特定疾病療養受療証」の交付には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。

医療費の自己負担と介護保険サービスの自己負担を併せて高額になったとき

高額介護合算療養費の支給

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療保険、介護保険の両方から給付を受けることによって自己負担額が高額になったときは、両方の自己負担額を1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で合算し、限度額を超えた場合は、超えた額が申請により払い戻されます。

| 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年間) | |

| 現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |

| 現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |

| 現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |

| 一般Ⅱ・Ⅰ | 56万円 |

| 低所得者Ⅱ | 31万円 |

| 低所得者Ⅰ | 19万円 |

※限度額を超える額が500円以下の場合は、支給対象となりません。

※自己負担額は、高額療養費が支給される場合には当該支給額を控除した額になります。

※後期高齢者医療制度の被保険者以外のかたの自己負担額は合算されません。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行ったかたに、申請により葬祭費が5万円支給されます。

◎支給には申請が必要です。申請に必要な書類等は、事前にお住まいの地域の市役所・町役場の担当窓口にお問い合わせください。